Le lama, un camélidé fascinant

le 04/08/2025

Le lama (Lama glama), camélidé sud-américain domestiqué depuis l'Antiquité, est un pilier des cultures andines. Avec ses oreilles en forme de banane, son estomac à trois compartiments et sa taille imposante (1,7 à 1,8 m), il s’adapte aux Andes. Il diffère de l’alpaga par sa plus grande taille et son rôle d’animal de bât, tout en étant débroussailleur écologique et animal de thérapie. Son comportement social repose sur *des fredonnements et un langage corporel*. Son crachat, réservé aux conflits entre congénères, rarement sur un humain, établit la hiérarchie. Enfin, ses anticorps uniques intéressent la recherche médicale, faisant de ce animal domestique un partenaire étonnamment moderne.

Vous confondez souvent lama animal et alpaga ? Ce camélidé sud-américain cache bien plus que sa toison laineuse ! Découvrez son histoire millénaire avec les cultures andines, ses adaptations physiologiques uniques aux Andes (comme son estomac à trois compartiments), et ses usages modernes inattendus : gardien de troupeau écologique, animal de thérapie, ou même source d’anticorps pour des traitements médicaux. Entre mythes précolombiens, différences clés avec ses cousins (guanaco, vigogne), et révélations sur son langage corporel (oreilles en "banane" dressées ou couchées, cris d’alarme), ce guide vous dévoile un animal bien plus complexe qu’il n’y paraît.

- Qui est vraiment le lama ? Portrait-robot d'un camélidé surprenant

- Lama, alpaga, guanaco, vigogne : ne les confondez plus !

- Le comportement du lama décrypté : bien plus qu'une histoire de crachat

- Un compagnon de l'homme depuis des millénaires

- À quoi sert un lama aujourd'hui ? Des usages multiples et surprenants

- Le cycle de vie du lama : de la naissance à l'âge adulte

- Rencontrer des lamas : où les voir et comment interagir avec eux ?

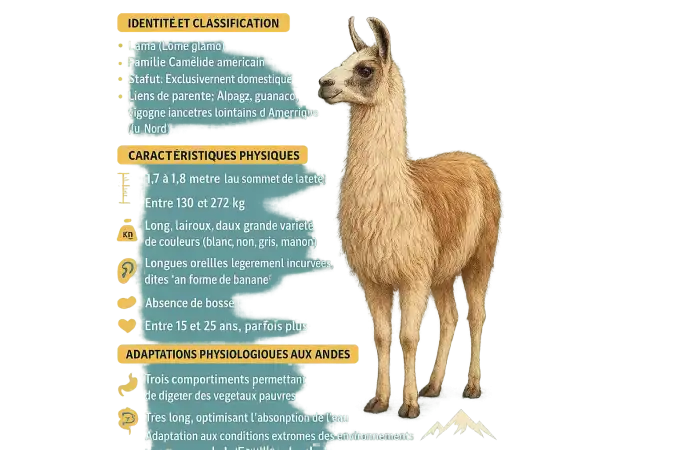

Qui est vraiment le lama ? Portrait-robot d'un camélidé surprenant

Vous avez déjà vu un lama en photo ou en zoo, mais saviez-vous qu’il cache des adaptations uniques ? Domestiqué il y a des millénaires par les cultures andines, ce camélidé sud-américain n’est pas qu’un animal curieux : il déplace des charges, nourrit les communautés ou symbolise des croyances anciennes. Focus sur ses traits biologiques, ses usages et son adaptation aux environnements extrêmes.

Le lama, un membre éminent de la famille des camélidés

Le lama (Lama glama) est un camélidé domestiqué originaire d’Amérique du Sud. Proche de l’alpaga, il descend du guanaco, son ancêtre sauvage. Contrairement aux chameaux, il n’a pas de bosse. Son histoire est liée aux cultures andines : les civilisations précolombiennes l’ont élevé pour sa viande, sa laine et son rôle de monture. Aujourd’hui, il reste un symbole des Andes, utilisé pour le transport ou comme gardien de troupeaux.

Caractéristiques physiques : comment reconnaître un lama à coup sûr ?

Impossible de confondre un lama avec un mouton ! Ses oreilles en forme de banane et sa longue toison laineuse le distinguent. Voici ses traits clés :

- Taille : 1,7 à 1,8 mètre.

- Poids : 130 à 272 kg.

- Pelage : Couleurs variées (blanc, noir, gris, marron).

- Signe distinctif : Oreilles incurvées, dites "en forme de banane".

- Espérance de vie : 15 à 25 ans.

Ses pieds étroits et ses coussinets souples facilitent la montée en altitude. Capable d’atteindre 65 km/h, il échappe aux prédateurs grâce à sa vision panoramique (yeux latéraux).

Un organisme adapté aux conditions extrêmes des Andes

Les lamas survivent dans les Andes grâce à des adaptations uniques. Leur estomac à trois compartiments digère des végétaux pauvres en cellulose, tandis qu’un intestin long optimise l’absorption d’eau. Leur sang, riche en hémoglobine, capte l’oxygène rare en haute altitude. Ces traits expliquent leur usage historique par les Incas pour le transport et l’agriculture. Leur fourrure épaisse et leurs sabots souples renforcent leur rôle écologique, limitant l’érosion des sols.

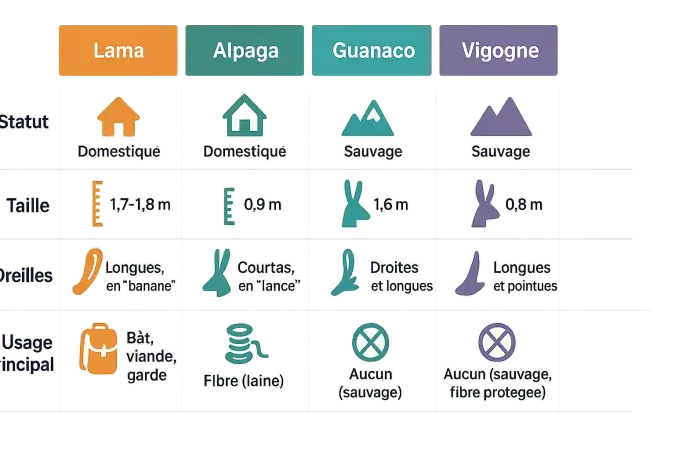

Lama, alpaga, guanaco, vigogne : ne les confondez plus !

Vous mélangez souvent lama et alpaga ? Ces camélidés andins ont des rôles distincts. Apprenez à les reconnaître et découvrez leur importance culturelle dans les Andes.

Les cousins sauvages : le guanaco et la vigogne

Le guanaco et la vigogne sont les seuls animaux sauvages de cette famille. Le guanaco (1,6 m) arbore un pelage camouflé. La vigogne (0,8 m), réputée pour sa fourrure dorée précieuse, incarne la biodiversité andine.

Les cousins domestiques : le lama face à l'alpaga

Le lama, plus grand (1,7-1,8 m), sert d’animal de bât grâce à ses oreilles en "banane" et museau long. L’alpaga, plus petit (0,9 m), produit une fibre luxueuse utilisée en tissage de luxe.

- Lama : oreilles en banane, museau allongé, utilisé pour le transport.

- Alpaga : oreilles courtes, spécialiste de la fibre luxueuse.

Tableau comparatif pour y voir plus clair

| Caractéristique | Lama | Alpaga | Guanaco | Vigogne |

|---|---|---|---|---|

| Statut | Domestiqué | Domestiqué | Sauvage | Sauvage |

| Taille | Grand (1,7-1,8 m) | Moyen (0,9 m) | Grand (1,6 m) | Petit (0,8 m) |

| Oreilles | Longues, en "banane" | Courtes, en "lance" | Droites et longues | Longues et pointues |

| Usage principal | Bât, viande, garde | Fibre (laine) | Aucun (sauvage) | Aucun (sauvage, fibre protégée) |

Grâce à ce comparatif, les camélidés andins n’ont plus de secrets. Le lama et l’alpaga, domestiqués par les précolombiens, ont façonné l’économie des Andes. Le guanaco et la vigogne, animaux sauvages, symbolisent sa richesse naturelle.

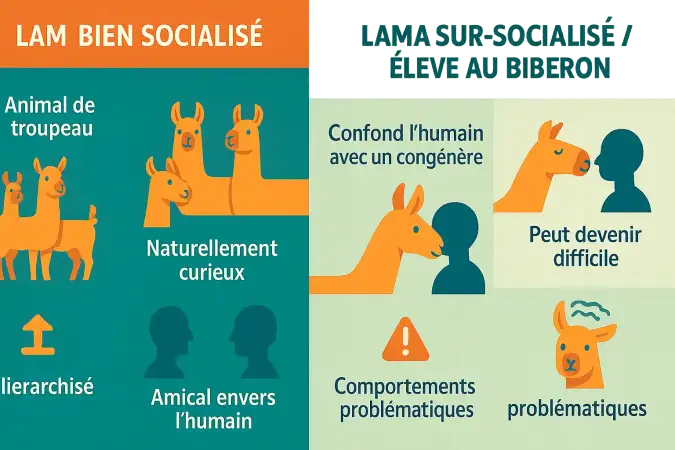

Le comportement du lama décrypté : bien plus qu'une histoire de crachat

Un animal social et curieux

Le lama est un animal de troupeau qui vit en groupes hiérarchisés. Les femelles dominent souvent et organisent les interactions sociales. Un lama bien socialisé devient un compagnon naturellement curieux et affectueux envers les humains.

Cependant, les lamas élevés au biberon risquent un développement problématique. En les considérant comme des congénères, ces animaux peuvent manifester des comportements agressifs à l'âge adulte, comme des coups de pied ou des crachats. Leur intelligence et leur mémoire aident au dressage, mais leur esprit indépendant exige patience et cohérence.

Le fameux crachat du lama : pourquoi et sur qui ?

Contrairement à la croyance populaire, le crachat du lama n'est pas une agression gratuite, mais un message clair destiné à ses congénères pour régler les conflits sociaux.

Le crachat sert principalement de moyen de communication pour établir la hiérarchie ou exprimer un mécontentement chez les lamas. Envers les humains, ce comportement reste rarement sur un humain, sauf en cas de menace ou de stress intense.

L'animal prévient généralement par des gestes : oreilles rabattues ou tête levée. Le crachat combine salive et contenu stomacal, utilisé stratégiquement entre individus pour éviter les combats physiques. Un lama éduqué limite ce comportement à des interactions entre congénères.

Comment le lama communique-t-il avec vous ?

Le lama utilise un répertoire vocal varié. Le fredonnement exprime la détente ou la curiosité. Un cri d'alarme aigu retentit face à un intrus, signalant un danger au troupeau.

- Les oreilles dressées : curiosité ou bonheur

- Les oreilles couchées vers l'arrière : agitation ou colère

- Le "mwa" : grognement d'avertissement

- L'"orgle" : son spécifique pendant l'accouplement

Le langage corporel est essentiel : la position des oreilles, la posture de la tête et les mouvements des pattes trahissent ses émotions. Un lama peut même "ronronner" en signe de satisfaction, ou charger latéralement pour marquer son territoire.

Un compagnon de l'homme depuis des millénaires

La domestication du lama par les civilisations précolombiennes

Les lamas ont été domestiqués il y a des millénaires à partir du guanaco, devenant un pilier des civilisations andines. Civilisations précolombiennes comme celle des Moche (au Pérou) les utilisaient comme animal de bât pour transporter des charges dans des conditions montagneuses extrêmes.

Leur valeur économique allait au-delà du transport : leur viande, leur cuir et leur laine étaient essentiels. Une découverte archéologique a même révélé que les Moche transformaient leurs excréments en engrais, combinant astuce agricole et gestion des ressources. Cette pratique, associée à des systèmes d'irrigation avancés, permettait de cultiver dans des déserts arides où l'eau était rare.

Un pilier de l'Empire Inca et un symbole culturel andin

Pour les Incas, le lama était bien plus qu'un animal utilitaire ; il était un don des dieux, un partenaire de vie et un lien sacré avec le monde spirituel.

L'Empire Inca exploitait intensément le lama pour son transport, son engrais et sa viande. Mais sa importance culturelle allait plus loin : il était au cœur des rituels. Des sacrifices de lamas colorés, ornés de cordes multicolores, accompagnaient les cérémonies, symbolisant les quatre régions de l'Empire Inca.

La divinité Urcuchillay, représentée sous forme d'un lama arc-en-ciel, protégeait les troupeaux. Ce symbole spirituel révélait la profondeur des liens entre l'animal et la cosmologie andine. Les lamas étaient parfois enterrés vivants lors des cérémonies, des offrandes pures aux divinités célestes.

Le lama dans la culture populaire moderne

De l'Antiquité à la culture numérique, le lama traverse les siècles. Dans "Kuzco, l'empereur mégalo", Disney en fait une figure comique mais attachante. Les jeux vidéo comme Fortnite ou The Sims popularisent son image, le transformant en icône mondiale.

Ce succès s'explique par son charme atypique : son regard perçant, sa démarche altière et son comportement curieux captivent. Derrière ces représentations, on oublie rarement qu'il incarne une histoire millénaire entre l'homme et la montagne. Dans les Andes, des festivals locaux célèbrent encore la "Pachamama" (mère Terre) en compagnie de lamas, témoignant de leur rôle persistant dans l'imaginaire collectif.

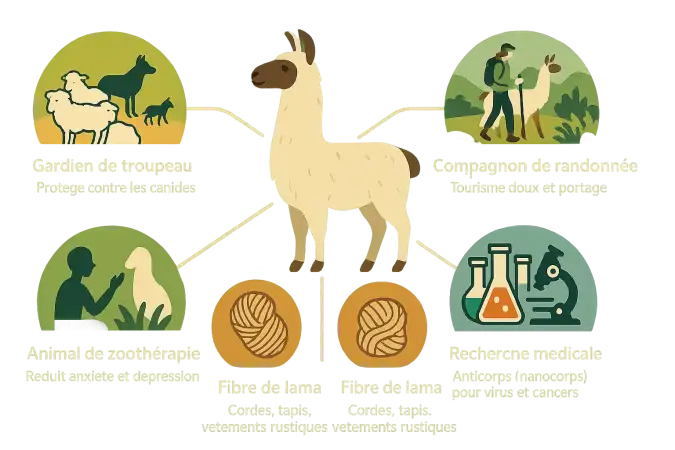

À quoi sert un lama aujourd'hui ? Des usages multiples et surprenants

Vous seriez étonné de découvrir à quel point le lama s'adapte aux défis modernes. Exemple parfait d'évolution multifonction, cet animal des Andes révèle des compétences inattendues dans des domaines aussi variés que l'agriculture, le tourisme ou la médecine.

Gardien de troupeau, randonneur et débroussailleur écologique

Le lama se révèle excellent gardien de troupeau. Grâce à son instinct protecteur, il protège moutons et chèvres des prédateurs comme les coyotes. Un mâle castré peut réduire les pertes de 21% à 7% dans un élevage.

Envie d'une aventure originale ? Rejoignez les randonnées avec des lamas. Ces animaux transportent jusqu'à 30 kg, permettant aux randonneurs de voyager léger. Leur silhouette emblématique charme également les randonneurs, surtout les enfants.

Pour les agriculteurs, le lama agit comme débroussailleur écologique. Il nettoie les terrains en mangeant les plantes que d'autres herbivores ignorent, préservant ainsi la biodiversité locale.

Laine, thérapie, recherche : les autres talents cachés du lama

Derrière son apparence placide, le lama cache des trésors insoupçonnés. Explorez ses autres usages inscrits dans la modernité et la tradition andine :

- La fibre de lama : Moins fine que l'alpaga, cette laine sert à confectionner des tapis, cordes et vêtements rustiques. Ses qualités thermiques et sa durabilité en font un matériau précieux.

- L'animal de thérapie : Des lamas certifiés en zoothérapie aident à réduire anxiété et dépression, prouvant qu’ils ont su s’adapter à notre monde moderne.

- Les anticorps uniques : Les nanocorps de lama, étudiés pour leurs propriétés exceptionnelles, ouvrent des pistes inédites en oncologie et virologie.

Depuis les temps précolombiens jusqu'aux laboratoires actuels, le lama incarne l'harmonie entre tradition et innovation. Adapté aux environnements montagneux, il reste un symbole culturel incontournable des Andes, tout en trouvant sa place dans les défis contemporains.

Le cycle de vie du lama : de la naissance à l'âge adulte

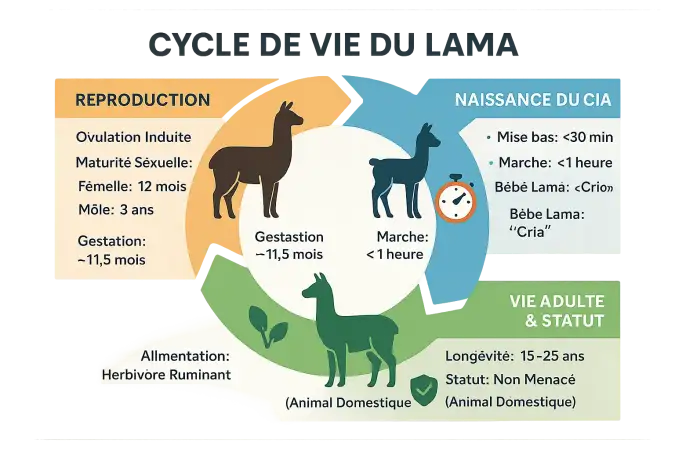

Reproduction : une ovulation sur commande

Les femelles lamas sont des ovulatrices induites : l'ovulation démarre uniquement après l'accouplement. Cette adaptation unique assure une reproduction efficace en milieu montagneux exigeant, évitant des cycles hormonaux inutiles en cas d'absence de mâle.

Les femelles atteignent leur maturité sexuelle à 12 mois, les mâles à 3 ans. La longue gestation de 11,5 mois (soit 350 jours) permet un développement optimal du fœtus, crucial pour sa survie dans les Andes. Les femelles entrent en chaleur tous les 12 à 14 jours, un cycle régulier facilitant la reproduction en troupeau.

La naissance et les premiers pas du "cria"

Le cria naît en moins de 30 minutes, généralement entre 8h et midi. Cette naissance rapide limite les risques liés aux prédateurs et au froid andin.

- Poids à la naissance : 9 à 14 kg, une taille suffisante pour affronter les conditions extrêmes

- Développement fulgurant : mise debout en une heure, marche et tétée rapides

- Hygiène maternelle : frottement du pelage au sol, sans léchage, pour éliminer les fluides

- Communication précoce : la mère émet des fredonnements apaisants dès les premiers instants

Ce rythme effréné rappelle leur adaptation aux environnements hostiles. Le lait de lama, plus riche en phosphore et calcium que celui des vaches, garantit une croissance musculaire et osseuse solide.

Alimentation, longévité et statut de conservation

En tant qu'herbivore ruminant, le lama digère les végétaux grâce à un estomac à trois compartiments (rumen, omasum, abomasum). Cette structure spécialisée lui permet d'extraire des nutriments de végétation rare en altitude.

Sa longévité de 15 à 25 ans (jusqu'à 30 ans) témoigne d'une résistance exceptionnelle. En tant qu'animal domestique, il est classé "Préoccupation mineure" par l'UICN. Son effectif dépassait 7 millions en Amérique du Sud en 2007, prouvant qu'il n'est pas menacé. Domestiqué à partir du guanaco, il reste un pilier des communautés andines, utilisé pour le transport, la viande et les fibres textiles. Son adaptation aux montagnes, héritée de son ancêtre sauvage, en fait un symbole culturel et écologique des Andes.

Rencontrer des lamas : où les voir et comment interagir avec eux ?

Où voir des lamas en France et en Europe ?

Envie de découvrir ces animaux emblématiques ? En France, les fermes pédagogiques ou les parcs zoologiques comme le Parc des Félins ou le Zoo de la Flèche permettent d'approcher les lamas dans un cadre sécurisé. Les élevages spécialisés offrent souvent des visites interactives.

Des balades insolites sont proposées en Île-de-France avec Rando Lamas en forêt de Fontainebleau, ou à la Ferme des Lamas dans le Cantal. Ces expériences permettent d'approfondir votre découverte en compagnie de guides passionnés.

Voyager sur les traces du lama en Amérique du Sud

Pour une rencontre authentique, partez à la découverte de la Cordillère des Andes. Depuis l'époque des civilisations précolombiennes, ces animaux jouent un rôle essentiel dans la vie des communautés andines.

En Pérou et Bolivie, optez pour du tourisme éthique avec des treks guidés par des populations locales. Dans la région de Cusco, ces randonnées avec lamas porteurs permettent d’apprécier leur adaptation aux environnements montagneux tout en découvrant un mode de vie ancestral.

Conseils pour une rencontre respectueuse et sécuritaire

Pour une interaction réussie avec ces animaux, suivez ces recommandations clés :

- Approchez-vous calmement : Abordez le lama de face ou de côté, jamais par derrière pour ne pas le surprendre.

- N'insistez pas : S'il s'éloigne ou couche les oreilles, respectez son besoin de distance. Ne le forcez jamais au contact.

- Évitez les gestes brusques : Parlez doucement et limitez les mouvements rapides qui pourraient l'effrayer.

- Ne le nourrissez pas sans autorisation : Son régime est spécifique et une alimentation inadaptée peut le rendre malade.

Le langage corporel est primordial. En respectant son espace, vous favoriserez une approche apaisée. Ces précautions assurent un moment inoubliable pour vous et pour l’animal.

Le lama est

plus qu’un camélidé: allié des Andes, gardien de troupeaux, symbole culturel et thérapeute. De sa laine robuste à ses anticorps prometteurs, ce curieux et sociable animal

promet un avenir brillant, à condition de le respecter, des montagnes péruviennes aux fermes pédagogiques.

FAQ

Quel animal ressemble au lama et partage son héritage sud-américain ?

Le lama partage de nombreux points communs avec ses cousins les camélidés sud-américains : alpaga, guanaco et vigogne. L'alpaga est plus petit (80 cm), a des oreilles droites et est élevé pour sa laine luxueuse. Le guanaco et la vigogne sont leurs ancêtres sauvages : le guanaco ressemble à un lama plus fin, tandis que la vigogne, plus petite (80 cm), est réputée pour sa fourrure exceptionnellement douce. Tous appartiennent à la même famille mais ont des rôles différents : le lama reste le seul animal de bât parmi eux.

Où trouve-t-on des lamas dans la nature ?

Les lamas vivent principalement dans les Andes sud-américaines, entre 3 000 et 5 000 mètres d'altitude. Vous les retrouverez au Pérou, en Bolivie, en Équateur et dans le nord de l'Argentine. Ces régions offrent un climat rude : températures extrêmes (jusqu'à -20°C la nuit), peu de végétation et une faible teneur en oxygène. Le lama s'y adapte grâce à ses capacités de thermorégulation et sa capacité à digérer des plantes pauvres en nutriments. À noter : le lama est exclusivement domestiqué et n'existe plus à l'état sauvage.

Comment distinguer un lama d’un alpaga ?

Voici les différences clés entre ces deux camélidés :

- Taille : le lama mesure 1,7 à 1,8 m contre 0,8 à 1 m pour l'alpaga.

- Oreilles : en forme de banane pour le lama, droites et courtes chez l'alpaga.

- Utilisation : le lama est un animal de bât, l'alpaga une source de fibre luxueuse.

- Visage : le lama a un museau plus allongé, l'alpaga un visage plus rond.

Même si les deux espèces sont domestiquées, leurs rôles historiques et physiques les distinguent nettement.

Quel est le comportement typique d’un lama ?

Le lama est un animal de troupeau sociable, mais son tempérament peut varier :

- Curiosité naturelle : il observe tout ce qui l’entoure avec intérêt.

- Hiérarchie : il établit un ordre social par des coups de langue ou de coude, parfois des crachats (rarement vers les humains).

- Communication : il exprime ses émotions par des fredonnements (bonheur), des cris aigus (alerte) ou des grognements ("mwa") en cas de stress.

- Éducation : un lama bien socialisé reste calme, contrairement à ceux élevés au biberon qui peuvent devenir trop familiers, voire envahissants.

Son comportement reste

un mélange d'intelligence et de vigilance.

Quelle est la différence entre un lama et une vigogne ?

La vigogne est l’ancêtre sauvage du guanaco et du lama, mais présente des différences marquées :

- Statut : la vigogne est sauvage, le lama domestiqué.

- Taille : la vigogne mesure 0,8 m au garrot, le lama atteint 1,8 m.

- Fourrure : la vigogne possède la laine la plus douce du règne animalier, réservée aux tissus de luxe.

- Utilisation : le lama travaille comme animal de bât, la vigogne n'a pas de rôle utilitaire.

- Physique : la vigogne a un cou long et fin, une couleur fauve sur le dos et blanche sur le ventre, contrairement au pelage varié du lama.

Ces distinctions reflètent leur adaptation à des modes de vie divergents.

Quel animal associé à la laine d'alpaga ressemble au lama ?

L’alpaga est l’animal qui ressemble au lama et est réputé pour sa fibre exceptionnelle. Moins imposant (0,9 m contre 1,8 m), il se distingue par :

- Ses oreilles droites et pointues contre les oreilles en banane du lama.

- Un museau plus court et un front couvert de laine abondante.

- Une fourrure extrêmement douce et dense, exploitée dans l’industrie textile haut de gamme.

Si les deux sont domestiqués, l’alpaga est sélectionné pour sa qualité de pelage, tandis que le lama est valorisé pour son tempérament robuste et sa polyvalence. La laine d’alpaga est d’ailleurs souvent comparée à la soie ou au cachemire.

Qui sont les prédateurs naturels du lama ?

Dans les Andes, les lamas adultes n'ont quasiment pas de prédateurs naturels grâce à leur taille imposante et leur vigilance. Toutefois, les jeunes crias peuvent être attaqués par des pumas ou des renards sud-américains. En élevage, les chiens errants ou les coyotes représentent une menace, d’où leur utilisation comme gardien de troupeau dans certains pays. Les humains restent leur principal danger historique via la surchasse ou la destruction d'habitat, bien que les lamas soient aujourd’hui protégés dans leur zone d’origine. Les élevages modernes limitent ces risques par des enclos sécurisés.

Comment appelle-t-on le petit du lama ?

Le bébé lama se nomme un cria (pluriel : crias). À la naissance, il pèse entre 9 et 14 kg et se lève en moins d’une heure. Contrairement à d'autres herbivores, la femelle ne lèche pas son petit mais le frotte pour l’assécher. Les crias tètent pendant 6 à 8 mois et atteignent leur autonomie progressive. Les mâles quittent le groupe à maturité sexuelle (3 ans), tandis que les femelles restent avec la harde. Ce terme spécifique rappelle leur rôle dans la survie des communautés andines depuis des millénaires.

Où peut-on observer des lamas en France ou à l’étranger ?

Vous pouvez croiser des lamas dans plusieurs lieux :

- Des parcs zoologiques comme le zoo de La Palmyre ou le parc Pairi Daiza.

- Des fermes pédagogiques régionales qui proposent des rencontres ou des randonnées.

- Des élevages spécialisés en France, souvent liés à la vente de laine ou d’animaux.

- En Amérique du Sud, des treks en Pérou, Bolivie ou Équateur permettent de les voir dans leur habitat naturel.

Pour une expérience immersive, optez pour un tourisme éthique en Andes, où les communautés locales conservent leurs traditions avec ces animaux emblématiques.

Laisser un commentaire